アーユルヴェーダで体質を理解するとおだやかに暮らせるヒントがみつかります。

カパの事がすぐ知りたい人は体質診断からみるカパの特徴から

朝起きた時や1日だけであとは何ともない時に起こる心や体の不具合。もしかしたらドーシャのバランスが崩れているかもしれません。

最近、朝だけしんどい。特別な理由もなくてなんとなくモヤモヤする

違和感を感じるけど言葉に表せない。体調がわるいってわけでもないのに

これを読めば「なんか調子が悪い」の頻度がだんだんと減っていきます!

アーユルヴェーダ体質診断とは?

アーユルヴェーダでは、人の体質を「ドーシャ」と呼ばれる3つの生命エネルギーの特徴によって分類します。

3つのドーシャは、それぞれ異なる性質を持ち、心や体の傾向、感じ方や行動の癖にまで影響しています。

無料でできる体質診断では、これらのドーシャのうち、どれが自分に強く現れているかを知ることができます。

診断をより正確に活かすためには、各ドーシャの特徴を知り、自分の今と本来の状態を見極める視点を持つことが大切です。

体質を知ることは、自分を深く理解し、心地よく生きるためのきっかけになります。

-

-

アーユルヴェーダ体質診断【無料】

2025/8/30 アーユルヴェーダ体質診断

アーユルヴェーダにおけるドーシャ診断とは? アーユルヴェーダ診断方法 1.問診(下記のフォームです)2.見診(患者さんの外見や動作など)3.脈診(熟練されたドクターのみ)4.触診(患部やその周りなど) ...

アーユルヴェーダ体質診断する時に気をつけること

体質診断をする際は、「今の自分」と「本来の自分」を分けて考えることが大切です。

現代はストレスや環境の影響でドーシャが乱れていることが多く、「本来の体質」と「現在の状態」がズレていることがあるからです。

何度か診断を受けてみると、自分の傾向がよりはっきりと見えてきます。

そのため、設問はその時の自分が直感で答えるのがおすすめです。

季節によって体質は変化するのでその時の自分を確かめてみてね。

5つの元素の2つずつの組み合わせ

アーユルヴェーダでは、人間を含む自然界のすべては5つの元素からできていると考えられています。

5つの元素の種類

アカーシュ(空)

ヴァーユー(風)

アグニ(火)

ジャラ(水)

プリトヴィ(土)

ドーシャはこの5元素の2つずつの組み合わせです。

ドーシャは5元素の組み合わせ

ヴァータは「空と風」の元素

ピッタは「火と水」の元素

カパは「水と地」の元素

ドーシャは、肉体だけでなく心の傾向や人との関わり方にも影響します。

ヴァータについて

ヴァータは「空」と「風」の元素で構成されており、軽さ・速さ・冷たさといった性質を持っています。

思考や行動が早く、想像力が豊かで、好奇心旺盛です。

一方で、疲れやすく、不安や緊張が現れやすいタイプでもあります。

変化に敏感なヴァータ体質の人は、生活のリズムを整え、安心感のある環境を意識することでバランスを保つことができます。

ピッタについて

ピッタは「火」と「水」からできており、熱や鋭さ、情熱的なエネルギーを持っています。

論理的で判断力に優れ、目標に向かって一直線に進むリーダータイプが多いです。体力や消化力が強く、行動力もあります。

一方で、怒りっぽさや完璧主義といった一面が出やすいです。

ピッタ体質の人は、クールダウンを意識し、心と体の熱を上手に逃がす工夫が大切です。

カパについて

カパは「水」と「地」の元素で構成されており、重さ・安定・冷たさ・潤いといった性質を持ちます。

おだやかで忍耐強く、思いやりにあふれる性格が特徴です。

体格がしっかりしていて、肌はしっとりしていることが多く、体力も持久力もあるタイプです。

ただし、停滞しやすく、ためこみやすい一面も。

心や体に重さを感じたら、それはカパが増えているサインかもしれません。

インドではカパではなく「カファ」

実は、インドでは「カファ」と読みます。サンスクリット語の固有名詞です。

その理由は、サンスクリット語→英語→日本語と翻訳されているからです。

Kaphaはカファと読む

例えば、日本語で水を「みじゅ」っていうようなもの

ph=フ という音がわかれば簡単です。

本記事では、あえて「カパ」と記載していますが、本来は「カファ」が一番近い音です。

アーユルヴェーダを学ぶならインドのドクターと同じく「カファ」と言ってみましょう。

体質診断からみるカパの特徴

カパは「水」と「地」の元素から成り立つドーシャで、安定性・重さ・冷たさ・潤いといった性質などを持っています。

体質診断でカパが優位と出た人は、体にも心にも「水」「地」の傾向が現れます。

カパクオリティは7つ

アーユルヴェーダでは、カパの性質(グナ)は7つに分類されます。

カパの性質は7つ

- 重い

- 冷たい

- 湿っている

- なめらか

- 安定している

- 粘着性がある

- 遅い

これらの性質は、カパ体質の人の体や心、行動に自然と表れてきます。

カパの特徴

- 動作や話し方がゆったりしている

- 体に潤いがある

- 肌がしっとりしている

- おとなしい癒し系

- 環境の変化に対してあまり動じない

- 愛情深い など

あてはまらない時はWドーシャが関係するかも。

だから、同じタイプでも人によって違いがあるのか!

自分の持つ性質を知ると、「なぜ私はこうなんだろう?」という疑問が解決します。

カパ体質の行動

カパ体質の人は、行動においても「安定」や「持続力」という性質がよく表れます。

一度決めたことを長く続けることが得意で、あわてず、じっくりと物事に取り組む姿勢を持っています。

信頼されやすく、人から頼りにされることも多いです。

一方で、変化をあまり好まないため、新しいことに挑戦するのが億劫になることも。

カパ体質の心理

カパの人は穏やかでとても安定しています。

穏やかで、感情の起伏が少なく、周囲の人の気持ちに自然と寄り添うことができます。

人に対する愛情や優しさ、深い信頼感をもって接することができるのは、カパの大きな魅力です。

これらは「水」と「土」のエネルギーが心理的にも影響しているからです。

一方で、常に溜め込みやすいという性質もあります。

手放すことが苦手で、過去にとらわれて前に進めなくなることも。

カパの異常がでやすい場所

カパのエネルギーが増えすぎると、呼吸器官などに不調が出やすくなります。

体の中の「水」や「土」の性質がより多く機能している箇所がより不具合を起こしやすくなるからです。

例えば「重さ」や「冷たさ」「滞り」を感じるなら、カパが不具合になっているサインです。

いくつかの異常が出やすい場所を深堀してみます。

肺

体に異常がでやすい1つ目は「肺」です。

カパのもつ湿った性質が影響しやすいからです。

よく出る症状の例

- 息切れやゼーゼーという音

- 呼吸が重たく感じられる

- 咳が長引く

- 喘息

咳もカパの性質の影響で湿った痰がからんだ咳が多いです。

幼少期はカパが多い年代なので鼻水や咳の病気が多いといわれてます。

のど・舌・鼻・頭

カパの異常がでやすい2つ目は、首から上、「のど」「口腔(舌)」「鼻」「頭部」です。

理由は「水」「土」の「粘膜・液状」「におい」などの性質を含む部分が多いからです。

具体例をあげてみます。

よく出る症状の例

- 副鼻腔炎・後鼻漏など

- 舌の苔が厚い・白っぽい

- 重い頭痛

- ぼーっとする など

朝起きて舌を観察すると自分のカパの状態がわかります。

大切なのは、体の中でも「水」や「土」の性質が影響する場所はカパ異常のサインが現れやすいという点です。

体液や脂肪

カパは「潤い」や「保湿」に関わるドーシャであるため、体液や脂肪とも深く関係しています。

カパが増えると、体内の水分代謝が蓄積され、むくみやすくなったり、体脂肪が増えるのはそのためです。

他にもこんな症状が

- むくみやすい

- 体脂肪が増える

- 食べた後胃が重い

- 体重が増える

- だる重い感覚 など

つまり、むくみや脂肪はカパの異常と呼べるサインなのでバランスをとれば解決できます。

カパヴァータ・カパピッタの人もカパに注意

アーユルヴェーダ診断を受けると、多くの人が複数のドーシャを併せ持つタイプに分類されます。

体質って1種類だけじゃないの?

私達の体や心はかならずどこを見ても3つのドーシャが存在します。

「カパヴァータ」や「カパピッタ」といった複合タイプは、カパの性質をベースにしながら、もうひとつのドーシャにも影響されています。

Wドーシャの人は「カパ単体」ではなく、「カパ+1」の考えを持つことで、自分の本質をより正確にとらえられます。

カパだけの人はほぼいないに等しい

多くの場合、カパとヴァータ、またはカパとピッタなど2つのドーシャが優勢です。

なぜなら3つのドーシャがバランスを取りながら存在しているからです。

もちろん、少数ではありますが残りのドーシャも存在します。でも0ではありません。

細胞1つとっても必ず3つのドーシャは存在するのじゃ

例えば、こんな人はいませんか?

こんな人はWドーシャかも

どんなにカパ体質でも着替えや食事はすごく早い。

家ではおとなしいが、会社ではリーダーシップを発揮する。

つまりカパがメインですが、全部ではないという事です。

1つの型に押し込めてしまうより、3つのドーシャの特徴をきちんと理解すると、自分についての解像度があがってきますよ。

2つのドーシャが優勢な人がほとんど

アーユルヴェーダ診断結果の体質について「ヴァータ・ピッタ・カパ」の3つのうち2つが優勢になる人は全体の8割と言われています。

つまり、ほとんどの人が「複合型」です。

「カパヴァータ」の人の1例

やさしく穏やかで粘り強い反面、冷えやすさや気分の波も持っています。

「カパピッタ」の人の1例

落ち着きと行動力を併せ持つタイプで、情熱と安定感をバランスよく活かせます。

つまりドーシャを2つ持っていると認識することでより自分の性格や体質をコントロールできます。

2つのタイプを理解しよう

体質や性格をより把握するには2つのドーシャの特徴を覚えておくといいです。

2つのドーシャの矛盾が自分に当てはまるからね!

例えば、カパとヴァータが優勢だと「動き」と「安定」のギャップに戸惑うことがあります。

-

-

アーユルヴェーダ体質診断:ヴァータタイプ

2025/8/30 アーユルヴェーダ体質診断

この記事でわかること ドーシャ(ヴァータ・ピッタ・カパ)の特徴がわかる ヴァータタイプを中心にその特徴や整え方がわかる アーユルヴェーダ体質診断で自分がわかる アーユルヴェーダを知ると「本当の自分を知 ...

また、カパピッタが優勢だと「優しさ」と「情熱」が交互に現れることもあります。

そのため、両方のドーシャバランスをとっていくことが大切です。

どれか一方だけを整えようとせず、全てのドーシャのバランスをとりましょう。

-

-

アーユルヴェーダ体質診断:ピッタタイプ

2025/8/13 アーユルヴェーダ体質診断

この記事でわかること ドーシャ(ヴァータ・ピッタ・カパ)の特徴がわかる アーユルヴェーダ体質診断で自分がわかる カパタイプを中心にその特徴や整え方がわかる アーユルヴェーダは、「自分の機嫌をとる」ため ...

カパのバランスがいい時

カパドーシャのバランスが取れている時、深い安心感と穏やかさに包まれます。

理由は1つ、バランスがとれると体や心は正常に機能し豊かになっていくからです。

また、身体も安定し、冷えや疲れにくい強さを感じられます。

癒し系の落ち着いた気持ちで魅力的に見えます。

肌はしっとりなめらかで潤いがあり、睡眠も深くて質が良く、気力と体力のベースがしっかりしています。

具体的にみていきましょう。

優しくて平和な気持ち

カパのバランスがいいと、感情が穏やかで安定しており、人の話をよく聞き、受け止める力が自然に湧いてきます。

感情に振り回されず、常に地に足のついた対応ができるため、人間関係でも信頼されやすい存在です。

優しさと寛容さがにじみ出ているので一緒にいる人が安心感を感じられます。

イライラしたり不安になりにくく、心がほっと落ち着いていると感じる時間が増えます。

もちもちなしっとり肌

カパのバランスがいい人の肌は、自然なうるおいがあります。

乾燥とは無縁で、触れると弾力があり、白くもっちりとした感触が特徴的です。

カパは、水と土のエネルギーによって潤いや滑らかさが働き、その質感が肌に表れるからです。

カパの安定は肌のキメに直結します。

周りを包み込む癒しオーラ

カパ体質の人は、存在自体に安心感があり、そばにいるだけで心がほぐれるようなやさしさがあります。

「水」「土」のエネルギーの影響によって声や話し方、雰囲気からも柔らかさがにじみ出るからです。

例として、バランスが整っていると、無理に頑張らずとも自然と人が集まり、周囲に癒しと調和をもたらします。

だからこそ、自分のドーシャのバランスをよくする事が、最大の魅力を発揮する秘訣になります。

カパのバランスを崩した体のサイン

カパのエネルギーが過剰になると、心や体に「重さ」や「停滞感」が現れやすくなります。

バランスを崩すとその性質が極端になり、体の中に余分な水分や脂肪がたまりやすくなるからです。

もう少し細かくみていきますね。

便秘になりやすい

カパのエネルギーが過剰になると、消化の火(アグニ)が弱まり、腸の動きが鈍くなって便秘につながります。

「水」「土」のエネルギーが増えすぎると重くなり動きも鈍くなるからです。

例えば、食後に胃が重く感じる、むくみやすいといった症状もカパの異常と関連しています。

つまりカパの異常は、消化の流れを鈍らせ結果的に便秘となってしまいます。

肌あれ

しっとりうるおった肌が魅力のカパですが、バランスを崩すと肌トラブルが増えてきます。

なぜなら、カパによって皮脂が増え、代謝が落ちて内側から肌にダメージを与えるからです。

例として、毛穴が詰まりやすくなったり、吹き出物が出るのもサインのひとつ。

とくに皮脂の分泌が多くなりすぎると、べたつきやテカリが気になるようになります。

つまりカパ異常の肌あれは、外側よりも内側からバランスをとるのが大切です。

体重が増える

体重が増えやすくなるのも、カパのバランスが崩れたサインのひとつです。

理由は、代謝が鈍くなり、老廃物や余分な水分・脂肪が体内に蓄積されやすくなるからです。

例えば、「動きたくない」「つい甘いものに手が伸びる」といった感覚は、体重が増える予備軍。

大切なのは、「カパ」の性質的に体の重さだけでなく、気分の重さにもつながるということです。

カパのバランスを崩した心理的サイン

カパのエネルギーが過剰になると、心の動きも鈍くなり、感情の停滞や重たい感覚が出てきます。

バランスが崩れると、カパの性質が悪い方向へ出てしまうからです。

心理的サインの例

- 動きたくない

- やる気がでない

- 誰とも話したくない

- つまらない

- 興味がない など

他にも、環境の変化や感情の波に対応しにくくなる、心の柔軟性が失われてしまう、などもあります。

自分の内側に閉じこもりやすくなるため、早めに気づいてケアすることが大切です。

他にも以下のようなサインがあります。

思考が止まる

カパがバランスを崩すと感情が内側でうずまき、前に進めない状態に。

増えすぎたカパは思考を鈍らせ固まってしまうからです。

例えば「めんどくさい」といった状態が続いたり、無意識に孤立を選んでしまうこともあります。

さらにバランスを崩すと内向的になるため口数が減ったりしてしまいます。

要するに、普段できていた事もぼーっとして進まなかったりすることがあるのです。

落ち込む

カパのバランスが崩れると気分が落ち込みやすくなります。

カパの性質である「重さ」のエネルギーが増えすぎて感情に影響するからです。

例えば、普段はポジティブなことに目を向けられる人でも、「どうせできない」「うまくいかない」と感じてしまうことがあります。

他にもこんな事が

行動にブレーキがかかる。

人の意見が聞けなくなる。

一人で抱え込んでしまう。

など

つまり、体にも心にも「重さ」「鈍さ」が影響してくるサインに気づく事が重要です。

めんどくさくなる

何かをすることが「めんどくさい」と感じるのは、カパの性質が過剰になってしまっています。

カパの性質の一つ「鈍い」が行動を指令する神経を鈍らせ思うように体が動かないからです。

例えばこんなサインが

普段はやる事を「明日でいいか」「あとでやろう」と後回しにする

身の回りが汚くなる

無頓着になる など

特定の行動にだけそういう反応なら、話は別です。

当てはまるサインがあれば、他のカパ異常のサインがないか見てください。

なぜカパのバランスは崩れるの?

カパのエネルギーが崩れるのは、安定・重さ・湿り気・鈍さが蓄積するからです。

この性質が過剰になると、体や心に「ためこむ」状態が生まれ、不調の原因になってしまいます。

カパのバランスが崩れる原因

寒く湿った季節

むくみ・体重が増える

重たい食事

長時間動かずにいる仕事 など

これらはカパが増えてしまう原因となるので、積み重ねるとバランスを崩しサインがでる事も。

つまり、思考や食事も溜め込むとカファは増える可能性大。

他にも下記のようなことが考えられます。

同じ性質を好んで取り入れる

アーユルヴェーダでは「似たものが似たものを増やす」と言われており、自分によく似たものに傾くことが多いです。

具体的には、カパ体質の人は「安定」「安心」「リラックス」などを好みます。

日常で過剰に取り入れてしまうと、カパのエネルギーが増えすぎてしまいます。

カパが好む日常の例

座ってばかりの生活

同じ環境でずっといること

何かに執着すること

つまり、変化を避けてしまう気持ちはほどほどに。

カパが増える時間帯

アーユルヴェーダでは、1日の中でカパが優勢になる時間帯があるとされています。

この時間帯は、心身がゆっくりと安定しやすくなる時間で、穏やかに過ごすには最適です。

しかしこの時間に、眠ったり、だらだら過ごすと、カパが過剰になり、だるさ、やる気の低下につながります。

だから遅くまで寝てると体がだるくなったりするのね。

休みの日は、少し眠くても、朝早く起きた方がいいわよ。

カパが増える季節

カパは自然界のリズムとも深くつながっていて、特に「春」はカパのエネルギーが高まる季節です。

冬にたまった体内のカパが溶け出して流れ始めるからです。

また、雨が多く湿気のある季節もカパが増える時期とされます。

例えば、春先はだるさ・アレルギー・むくみなどが現れやすくなります。

そのため、季節になると起こる体の問題は、ドーシャバランスが原因かもしれません。

カパ向けアーユルヴェーダ食事法

カパ体質の人は、消化・代謝がゆっくりで、体内に水分や脂肪をためこみやすい傾向があります。

これを防ぐには、食事の仕方と調理法などでカパを増やさないことが大切です。

カパは「冷たい」「脂っこい」「消化に重たい」性質をもつので反対の性質を取ることでバランスが取れるからです。

例えば、温かい作りたてを食べるのは食事にすぐ取り入れてみてね。

他にも、消化を助けるスパイスや調理法を活用するのもお勧めです。

6つの味のバランスにも注意を払い、薬味を積極的に取り入れましょう。

つまり、毎日の小さな積み重ねでカパが増えるのを防げます。

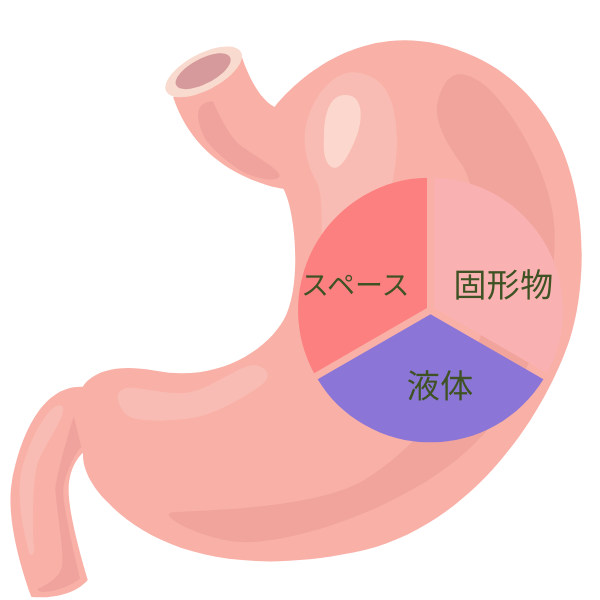

少量をよく噛んで食べる

カパのバランスをとるために、食事量を抑えることは非常に重要です。

満腹になるまで食べてしまうと、消化力が追いつかず、未消化物(アーマ)が体内にたまるからです。

例えば、同じ食事の量でもよく噛むことで唾液が分泌され、消化をサポートします。

つまり、量が少なくても満腹感を得られれば食べ過ぎも防げます。

濃い味は薬味やスパイスに変える

味の濃い食事、特に、塩味・甘味を減らしてみましょう。

理由は、この味にはカパの性質が含まれているため、とった分だけカパが増えるからです。

その代わりに取り入れたいのが、消化を促すスパイスや薬味です。

食事にアクセントを加え、消化も促してくれます。

また、ねぎやミョウガ、大葉、しそなどの薬味、香味野菜もおすすめです。

甘みをつけるなら砂糖の代わりにはちみつを代用するのも一つです。

大切なのは、味が濃い料理や脂っこい食事を減らす。これでカパ増加を防げます。

冷たいものをとらない

冷たい食べ物や飲み物は、カパの性質を増やしてしまう大きな要因です。

カパ体質の人にとっては、体を温める食事がとても大切です。

なぜなら内臓を冷やし、消化力(アグニ)を弱めてしまうからです。

できれば避けたい食べ方

氷入りのドリンク

冷たい生野菜

アイス

氷を入れる

温かいスープや煮込み料理、ハーブティーなどを中心にし、胃腸が心地よく働ける環境を整えましょう。

冷えを避ける食事習慣は、体も心も軽くしてくれます。

アーユルヴェーダ体質診断カパタイプまとめ

カパ体質の人は、心身ともに「安定」と「包容力」に優れた魅力を持っています。

人を癒やす存在であり、ゆっくりと確実に物事を進める力を備えています。

しかしその反面、停滞や重さを感じやすく、内向的になったり、行動が億劫になることも。

だからこそ、自分の体質を理解し、カパが過剰にならないような生活を意識することが大切です。

心地よい刺激を取り入れて、心身のバランスを保っていきましょう。

ゆっくりでもいい、でも止まらないこと。カパのやさしさが本来の輝きとなるように、アーユルヴェーダはあなたにそっと寄り添ってくれます。